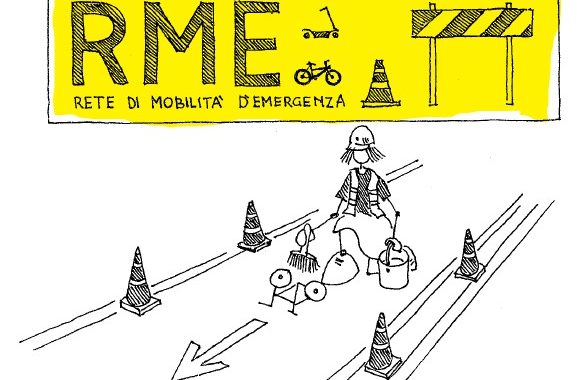

Ad aprile abbiamo inoltrato a tutti i sindaci dei 47 comuni modenesi un “Piano di azione per la mobilità urbana post Covid” elaborato da BIKEITALIA che contiene suggerimenti tecnici utili per impostare da subito una “Rete di Mobilità di Emergenza”, ed in più alle città di Modena e Carpi abbiamo inviato una proposta con un piano di azioni specifiche. Tali linee guida sono in già in adozione da altri comuni in Italia (anche vicini come Reggio, Bologna, Brescia) così come in Europa e nel mondo intero, poiché tutti sono preoccupati dai rischi impliciti ad un ritorno di una mobilità delle persone e delle merci che non potrà (e non dovrà!) essere come quella pre Covid19.

Pari sollecitazioni sono arrivate pubblicamente su Modena anche da numerose Associazioni, dall’Agenzia per la Mobilità, da studiosi, ingeneri e singoli cittadini. Passati due mesi, non avendo avuto alcun riscontro ci stavamo interrogando su questo insolito silenzio, quando da Carpi il Sindaco e il suo Assessore ai Lavori Pubblici molto preparato sulla mobilità sostenibile, ci hanno sorpreso con misure fortemente ispirate alle nostre proposte. Siamo rimasti, lo ammettiamo, positivamente e fortemente impressionati: mai in oltre 15 anni di presenza ed attività costante sul territorio provinciale nessuna amministrazione era mai andata al di là di una sottoscrizione pre-elettorale delle nostre proposte, rimaste sempre ovviamente nei cassetti.

Invece quello che è stato proposto alla cittadinanza di Carpi non è un semplice piano di ciclabili, che da sole non risolvono nulla, ma un cambio di impostazione, di paradigma che il Sindaco Bellelli ha voluto mettere in chiaro nella prefazione: “le biciclette sono un tassello fondamentale della mobilità moderna e non possono più coesistere con i pedoni sui marciapiedi ciclo pedonali, ma devono tornare al centro della strada con gli stessi diritti (e noi aggiungiamo doveri) delle auto” . Di più: ha preannunciato la costruzione di “case avanzate” per le bici negli incroci principali, la predisposizione di strade a 30Km/h dove non sarà necessario fare corsie ciclabili, poiché le biciclette avranno la precedenza sulle auto. “Gli automobilisti devono sapere che sono i benvenuti nella nostra città, ma quando ci entrano devono rallentare per rispettare gli utenti più vulnerabili”.

Per noi la presentazione poteva anche chiudersi qui, perché se è chiaro che l’obiettivo è quello di avere una città più sicura, accogliente e vivibile, non interessa più (solo) quanti saranno i km ciclabili, quali i loro percorsi, quale tecnica infrastrutturale sarà usata. Avere individuato le giuste priorità rende di per sé corretto il percorso intrapreso.

In realtà tutti questi aspetti ci sono nel piano della Mobilità: si è partiti da individuare i poli attrattori (lavoro, scuola, centri commerciali), si è analizzata la mappa della incidentalità, sono state scelte come preferenziali le corsie monodirezionali da entrambi i lati della strada, e dove la larghezza della carreggiata non lo può consentire si introducono strade a 30 km/h. Si sono dati tempi brevi (entro settembre) per concludere tutto: il che fa ben sperare che a mesi i carpigiani potranno avere una opzione in più per la loro mobilità che sarà sicura e confortevole, finalmente in reale competizione qualitativa con l’automobile privata per i tragitti quotidiani tipici.

Probabilmente non mancheranno le critiche e le criticità perché non è facile realizzare tutto alla perfezione: forse le persone che a parole vogliono il cambiamento alla fine non avranno voglia di cambiare le loro abitudini, pronte ad alzare la voce alla prima intersezione sbagliata, al primo incidente tra monopattino e pedone, scordandosi poi ovviamente le ore perse nel traffico, il rumore, l’inquinamento, i morti e feriti provocati dal precedente modello di mobilità auto-centrico.

Per questo, oltre ai complimenti ed al sostegno che avranno dal direttivo FIAB Modena e dai nostri soci presenti su tutta la Provincia di Modena, al Sindaco Alberto Bellelli, all’ Assessore Marco Truzzi, oltre agli assessori Riccardo Righi e Mariella Lugli che stanno condividendo i progetti di mobilità sostenibile, ci sentiamo di dare due suggerimenti:

Il primo: è necessario pensare ed attuare un piano di comunicazione anche con cartellonistica stradale pubblicitaria (creando magari un marchio, un brand, uno slogan della mobilità sostenibile a Carpi) e spiegare meglio ai cittadini come comportarsi in una città a Km30, i diritti e doveri di tutti gli attori del traffico ( dagli automobilisti privati, agli studenti in monopattino, ai furgoncini per le consegne, all’anziano che vuole andare in piazza Martiri per passare la mattinata in compagnia).

Il secondo: trovare risorse per installare un paio di totem conta-ciclisti. Può sembrare ininfluente, ma le prime critiche saranno improntate all’inutilità delle realizzazioni (non ci va nessuno in bicicletta!), ma a fronte del conteggio dei passaggi non ci sono argomenti da bar o social che tengano. Noi sappiamo che inforcare una bici invece che l’auto è un piccolo gesto (a volte per qualcuno anche un sacrificio) che però spesso non viene riconosciuto: vedere invece che per l’amministrazione quei cittadini quei pedoni e ciclisti “contano” come tutti gli altri utenti motorizzati è un grande segno di gratitudine, appunto un cambio di paradigma.

Carpi quindi come Parigi, Berlino, Bruxelles, Bogotà, Londra, Vienna, ma anche Roma, Milano, Torino, Firenze, e Bologna prova a ripartire con una nuova normalità: finalmente una amministrazione che anche alle nostre latitudini prova a riempire di contenuti ed azioni concrete l’auspicio di un mondo migliore rispetto a quello messo a nudo dalla pandemia.